Oleh: Herlianto A

|

| Sumber: mindmata.wordpress.com There are only two things that can be lightening the world. The sun light in the sky and the press in the earth (Mark Twain) |

Apapun yang ingin disampaikan pada orang

lain harus melalui media sebagai jembatan, apakah itu bentuknya suara (speaking) atau tanda tulisan (writing) atau sandi (sign). Termasuk dakwah yang akan disampaikan

harus ada medianya (alat). Belakangan ini media dipersempit maknanya pada

pewartaan saja (pers). Baik media cetak

seperti koran, tabloid, atau majalah, maupun media visual yaitu televisi. Dua genre media itu menyampaikan warta

kepada publik. Banyak hal yang disampaikan

mulai yang sifatnya entertainment, politik, ekonomi, sosial, budaya, bisnis,

kelucuan, hingga soal ideologi. Sehingga makna media tidak terlepas dari kebutuhan

dan kepentingan, bahkan kepuasan publik.

Dari media masyarakat melek informasi sekitar hingga yang

terjauh. Dapat membaca apapun dan menangkap apapun yang ditayangkan dan ditulis

di media. Media memiliki peran sentral

dalam tata perubahan masyarakat kita. Melalui media terjadi sirkulasi budaya,

kepentingan, doktrin, hingga ideologi. Dalam arus demokratisasi, media

dimasukkan sebagai salah satu pilar demokrasi karena perannya mengkampanyekan

demokrasi. Media diyakini dapat mengawal demokrasi yang hakiki dalam suatu

komunitas masyarakat.

Ia dapat mengkonsolidasikan massa,

melakukan provokasi, agitasi dan menyatukan orang yang memiliki pandangan sama

tentang suatu hal. Beberapa waktu lalu kita disuguhkan kasus Prita Mulyasari

yang membuat jutaan orang tergerak melawan RS Omni Internasional di Jakarta.

Kasus anak pencuri sandal yang dihukum di Sulawesi membuat gerakan seribu

sandal nasional. Semua itu bermula dari media. Media begitu mudah membesarkan

nama orang, nasib seseorang seakan berada di media. Lihat Ayu Ting-Ting, Zaskia

Gotic, Cita Citata, bahkan Jokowidodo termasuk orang diuntungkan oleh media.

Namun demikian, juga banyak orang dibuli

hidupnya tidak tenang hanya gara-gara ucapannya yang salah atau penampilannya

yang tidak sesuai di media. Masih ingat kasus Viky Presetyo yang membuat kamus

populer Indonesia secara sendiri. Dia kemudian dibuli karena ulahnya yang sok

pinter itu. Dan masih ada beberapa kasus lainnya.

Media

dan Perubahan Sosial

Para pejuang pra-kemerdekaan juga

berjuangan lewat media. Misalnya yang dilakukan Raden Mas Djokomono (Tirtohadisoerjo)

(1880-1918) melalui koran harian Medan

Prijai. Abdul Rivai (1871-1933) mendirikan Bintang Hindia. Wahidin Soediro Husodo membentuk Retnodhoemilah berbahasa Jawa dan Melayu.

HOS Tjokroaminoto mendirikan koran Oetoesan

Hindia. Ahmad Dahlan mendirikan Suara

Muhammadiyah. Dari situ lahir semangat nasionalisme dan patriotisme.

Melalui bacaan-bacaan itu rakyat indonesia menyadari dirinya yang ditindas.

Upaya Soekarno, Hatta, Natsir dan

Sjahrir untuk membakar semangat kebangsaan dan kebebasan tidak bisa dilepaskan

dari kerja-kerja kejurnalistikan. Pada 1926 Soekarno mendirikan kelompok studi Algemene Studieclub serta jurnal Indonesia Muda. Ia menjadi editor

majalah SI, Bendera Islam

(1924-1927). Namun demikian colonial mengintimidasi kebebasan pers ini karena

dianggap membahayakan status quo-nya

Perjuangan di era pasca-kemerdekaan juga

dibarengi penguasaan media. Buku Tanah

Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia mencatat beberapa tokohnya diantaranya:

Nono Anwar Makarim, maktivis angkatan 66, mendirikan Harian Kami. Koran ini menginspirasi lahirnya koran dan majalah

kampus, misalnya Mahasiswa Indonesia

di Kampus UI. Mimbar Demokrasi di ITB, Gelora

Mahasiswa di UGM, dan Gelora

Mahasiswa Indonesia di Malang.Tak lupa Mahbub Junaedi juga mendirikan media

yaitu Duta Masyarakat[1]. Semua

media ini hadir untuk mengontrol kemungkinan kesewenang-wenangan orde lama.

Pada tahun1950an, komunitas pers

mengalami peningkatan peran dengan terbentuknya IWMI (Ikatan Wartawan Mahasiswa

Indonesia) yang diketua oleh T Yacob dan SPMI (Serikat Pers Mahasiswa

Indonesia) dikomendani oleh Nugroho Notosusanto. Selanjutnya dua institusi itu

melebur menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) pada 1955. Namun kejayaan

ini tak berumur lama karena demokrasi terpimpin Sukarno berkehendak bahwa semua

AD/ART pers mahasiswa menerapkan satu asas Manipol USDEK[2]. Artinya

pers harus menyuarakan aspirasi partai politik. Kemudian secara perlahan pers

mahasiswa mengalami kemunduran[3].

Selama orde baru tidak ada media yang

bebas dari pantauan rezim Suharto, segala pemberitaan dibatasi pada

program-program pembangunan saja. Wartawan ditampung dalam PWI (Persatuan

Wartawan Indonesia) yang mengeluarkan kode etik versi pemerintah. Penca-butan

surat izin penerbitan akan segera dilakukan jika media berani mengungkap belang

pemerintah. Hingga muncul AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) dibentuk oleh

Gunawan Muham-mad dan kawan-kawan, sebagai tandingan PWI, menolak kebijakan yang

mengkrangkeng war-tawan dan kebebasan pers.

Menjelang Reformasi hadir PPMI[4]

(Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) sebagai wadah kejurnalistikan mahasiswa.

PPMI setidaknya memberi angin segar bagi kebangkitan kejurnalistikan di kalangan

mahasiswa. Cuma, wadah ini tidak mampu dimanfaatkan oleh organisasi gerakan

mahasiswa dengan maksimal. Bahkan antara PPMI dengan organisasi gerakan saling

menempatkan diri sebagai opposisi dan mines

kepercayaan diantara mereka. PPMI lebih dekat pada wilayah akademis dan semata

menulis. Sementara gerakan mahasiswa membungkus diri sebagai aktivis saja.

Padahal diantara keduanya mestinya saling melengkapi dan tidak salig menutup

diri untuk mematerialkan segala gagasan dan apa yang terjadi serta

mempraksiskan segala apa yang diteorikan.

Kekuasaan

dan Juragan Media

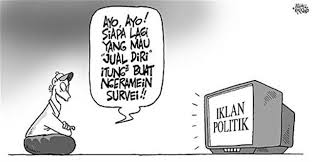

Sayangnya setelah reformasi digapai

kebebasan pers dilindungi, malah media digunakan untuk kepentingan pribadi atas

kekuasaan. Media yang ada sekarang telah dikuasai para elit politik. Pemilik

media berlomba-lomba dalam bursa kekuasaan dan sialnya lagi mereka menggunakan

medianya untuk tujuannya itu. Hampir semua media yang ada di Indonesia saat ini

dikuasai oleh politisi. Misalnya, MetroTV

dan Media Indonesia milik Surya

Paloh, ketua umum Partai Nasdem. TVOne

dikuasai Abu Rizal Bakri (ARB), Ketua Umum Golkar versi Bali. ANTV dipegang

oleh Nirwan Bakrie (adik kandung ARB). MNCTV,

SindoTV, GlobalTV, harian Sindo

dipegang Hari Tanoe Sudibyo, pendiri Partai Perindo. Jawa Post milik Dahlan Iskan yang tegas merapat pada Jokowi, begitu

juga Kompas cenderung berpihak pada

KIH (Koalisi Indonesia Hebat).

Berebutnya para juragan media untuk

duduk di kursi kekuasaan membuat berita yang disajikan sering menyudutkan

kalangan tertentu (lawan politik) dan menguntungkan diri sendiri. Kita semua melek pada pilres 2014 lalu, dan bahkan

hingga kini, berita yang ditayangkan TVOne

dan ANTV bertolak belakang dengan MetroTV. TVOne membesar-besarkan Probowo Subianto dan KMP (Koalisi Merah

Putih), sementara MetroTV secara

terus menerus menghadirkan blusukan dan kebaikan Jokowidodo dan KIH.

Sementara media cetak: Jawa Post dan Kompas juga mensupport Jokowi. Pada Juni 2014 lalu, Jawa Post menulis headline dengan judul Si Kaya

(Prabowo) dan Si Miskin (Jokowi).

Disitu Jokowi dicitrakan sebagai sosok kejutan yang membawa harapan besar bagi

perubahan bangsa Indonesia. Seolah-olah hidupnya yang miskin dulu adalah

jaminan bagi keadilan di negara ini. Dan sebaliknya Probowo dicitrakan orang

yang sudah terlena dengan kekayaan dan kemewahan, sehingga kemungkinan jika

Prabowo jadi presiden maka hanya kemewahan yang dilakukan bersama keluarganya.

Pada titik ini media tidak lagi bergerak

pada relnya sebagai kontrol sosial. Pers tak lagi moderat untuk menyampaikan

berita yang benar tentang suatu perkara. Pers tak lagi menjadi tiang demokrasi,

justru sebaliknya menggrogoti demokrasi. Jika benar para pemilik media tersebut

punya kehendak yang kuat untuk meraih kekuasaan di pemilu yang akan datang,

maka selama lima tahun kedepan kita bersiap menerima berita-berita bohong dari

media.

Politik

Redaksi

Coba ingat-ingat, saat Jokowi dinyatakan

menang dalam pemilu 2014 dan dilantik dengan pesta rakyat yang meriah di depan

istana negara dan kawasan Monas. MetroTV

sepanjang hari memberitakan sukacita rakyat, dan keriangan rakyat sembari

menikmati hidangan. Jokowi keluar menyalami rakyat dan dicium tangannya. Tetapi

event yang sama, TVOne justru menayangkan anak kecil yang kehilangan ibunya karena

sibuk pesta. Mengangkat rakyat yang kecopetan di Monas, kemacetan yang

diakibatkan pesta, serta desas-desus rakyat yang memang sengaja diundang dengan

bayaran oleh Jokowi.

Pertanyaannya, mengapa pada kejadian

sama tetapi sense-nya bagi pemirsa

berbeda? Disitulah politik redaksi bergerilya. Politik redaksi adalah kehendak

jajaran redaksi dalam menetukan berita berdasarkan pertimbangan politis.

Redaksi memiliki kuasa penuh untuk mengambil sudut pandang (angle) yang berbeda tentang satu kasus

yang sama dalam berita yang dirilis. Redaksi bebas menentukan mau diarahkan

kemana opini publik: membenci Jokowi atau Prabowo. Disini redaksi bisa

sewenang-sewenang menantukan berita.

Saat saya menjadi wartawan Jawa Post Radar Malang beberapa waktu

lalu. Saya merasakan betul bagaimana politik redaksi dijalankan oleh media.

Penulis (wartawan) dan redaksi punya hak penuh untuk memilih berita yang mana

dan angle apa yang akan diberitakan.

Rumusannya sederhana, media selalu memilih yang menguntungkan secara ekonomi

dan politik. Sehingga kedekatan politik antara objek berita dan yang memilih

berita (redaksi) sangat penting. Faktor ini yang memutuskan suatu berita layak

tayang. Suatu contoh, mengapa saat kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kampus

UIN Maliki terus “dikompori” oleh Radar

Malang.

Sementara dugaan korupsi Universitas

Kanjuruhan Malang (Unikama) dan Universitas Negeri Malang (UNM) yang tidak

kalah besarnya tidak dikorek lagi. Rupa-rupanya, UM dan Unikama lebih rajin

mengiklankan diri di Radar Malang.

Ini contoh kecil saja, masih banyak contoh besar lainnya yang jauh lebih

dahsyat dari itu.

Persma

Harus Bangkit

Pers mahasiswa (Persma) bukanlah sama

dengan pers umum yang meng-cover berita-berita

bersifat informative semata. Persma diharapkan mampu mengkaji permasalahan

sosial yang diberitakan dengan analisis keilmuan secara kritis serta obyektif.

Persma, idealnya, harus berani memberitakan fakta yang benar dan jujur kepada

masyarakat dengan tidak meninggalkan kandungan nilai-nilai humanitas yang harus

tetap dipegangnya.

Menurut Arismunandar, setidaknya ada lima

peran penting Persma dalam mengawal perubahan di tengah kondisi bangsa yang

dikepung oleh para aristokrat-oligarkis ini. Pertama pemasok informasi, Persma mendokumentasikan informasi,

berita, gambar yang dibutuhkan mahasiswa untuk melakukan pengkajian. Kedua, peran motivator, Persma merangsang

aspirasi mahasiswa dan mendorong pada pengembangan aktivitas komunal demi

tujuan gerakan. Ketiga, peran

sosialisasi, Persma menyediakan basis pengetahuan bersama yang dapat

menumbuhkan kohesi dan kesadaran sosial, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk

terlibat dalam gerakan.

Keempat, peran

integrasi, Persma menyediakan seperangkat informasi yang dibutuhkan oleh

mahasiswa untuk saling mengenal satu sama lain, saling bertukar apresiasi serta

sudut pandang analisis yang berbeda dari organisasi lain. Kelima, peran edukator, Persma menyam-paikan berbagai ilmu pengetahuan

dan perkembangannya, serta pasang surut intelektualitas baik di masyarakat

maupun di wilayah akademik[5]. Dengan

begitu akan muncul suatu gerakan perlawanan yang kokoh dan solid. Kekuatan pena

akan mendobrak kejumudan berfikir kaum muda dalam melihat realitas yang semakin

palsu dan penuh lipstik.

Maksimalkan

Dunia Cyber

Cicero, filsuf Italia, menyatakan bahwa

tak ada satu hal pun yang tidak dapat diciptakan atau dihancurkan atau

diperbaiki dengan kata-kata (media). Untuk itu menguasai media adalah suatu

keharusan jika kita masih berniat untuk berdakwah dan menginginkan perubahan

dan kontrol sosial terus jalan. Para agen intelektual saatnya membuat media

tandingan yang berpihak terhadap kepentingan rakyat dan bukan penguasa.

Berkembangnya dunia Cyber sebenarnya mempermudah para agen gerakan untuk memulai

membuat media tandingan. Kita tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak untuk

mendirikan suatu media. Cukup dengan membuat blog atau website.

Masyarakat Indonesia sudah lebih 50 persen kelas menengah dan melek teknologi, ditambah Indonesia

sebagai pengguna sosial media terbesar ke lima di dunia setelah Inggris,

Jepang, dan Brazil. Advokasi dan agitasi akan lebih mudah dilakukan melalui

media cyber yang dapat dengan mudah

dibaca lewat smatrphone mereka. Atas

alasan itu pula filsafatmazhabkepanjen.blogspot.com

ini didirikan. Sayangnya sejauh ini tak banyak organisasi gerakan

memanfaatkan peluang ini dengan baik.

Generasi kita justru disibukkan dengan

soal citra diri masing-masing melalui sosial media (sosmed). Gatged bagus yang dimiliki tidak

dimanfaatkan secara maksimal untuk sesuatu yang penting bagi perubahan tata

kemasyarakatan bumi pertiwi ini. Kita masih tergila-gila dengan update status yang isinya narsis belaka.

Menurut hasil survey, sebagian besar isi pengguna Twitter dan Facebook

berisi soal kegalauan (cinta-cintaan), orang marah-marah, ceramah, bisnis, dan

info tak berbobot lainnya. Ini menunjukkan penggunaan sosmed masih dihantui

untuk kepuasan diri individu. Padahal kita tahu bagaimana sosmed dapat

melahirkan gerakan massal untuk melawan, misalanya kasus Prita Mulyasari dan AL

sebagaimana disebut diawal.

Untuk membuat media Cyber tandingan perlu dikemas dengan baik termasuk teknik

pewartaannya (penulisan dan visualnya) maupun strategi distribusi informasi.

Jika agen-agen gerakan perubahan mampu menguasai dunia Cyber besar kemungkinan control social akan tetap terjaga.

Ajaran-ajaran kebenaran dapat tersalurkan, dan tak kalah pentingnya adalah edukasi

masyarakat juga terbuka.

#filsafatmazhabkepanjen.blogspot.com

[1] Taufik Rahzen et al. Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers

Indonesia. Jakarta: IBoekoe. 2007., hal 266

[2]

Manifesto Politik UUD 1945,

Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian

Indonesia

[5] Satrio Arismunandar. Bergerak!: Peran Pers Mahasiswa dalam Penumbangan Rezim Suharto. Yogyakarta: Genta Press. 2005, hal 28-29.

0 Komentar